«Контроль за перемещением граждан»: как в Советском Союзе появился институт прописки

100 лет назад в РСФСР был введён институт прописки

- Москва 1940-х годов / Паспорт СССР

- © РИА Новости / Legion Media

28 апреля 1925 года Совнарком РСФСР принял декрет «О прописке граждан в городских поселениях». Этот нормативный акт впервые в советской истории ввёл институт прописки, просуществовавший до начала 1990-х годов.

Создание института прописки

Система паспортизации и регистрации населения по месту жительства возникла в России ещё задолго до революционных событий 1917 года. Паспортная система сформировалась в XVIII веке, а в 1809 году в Санкт-Петербурге и Москве возникли так называемые адрес-конторы — специальные подразделения полиции, регистрировавшие лиц, прибывших в крупнейшие города страны. При регистрации необходимо было платить адресный сбор, размер которого зависел от социального положения и рода занятий человека.

«Целью существования паспортной системы Российской империи был контроль за движением налогоплательщиков. Прежде всего контролировались отъезжающие на заработки крестьяне», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

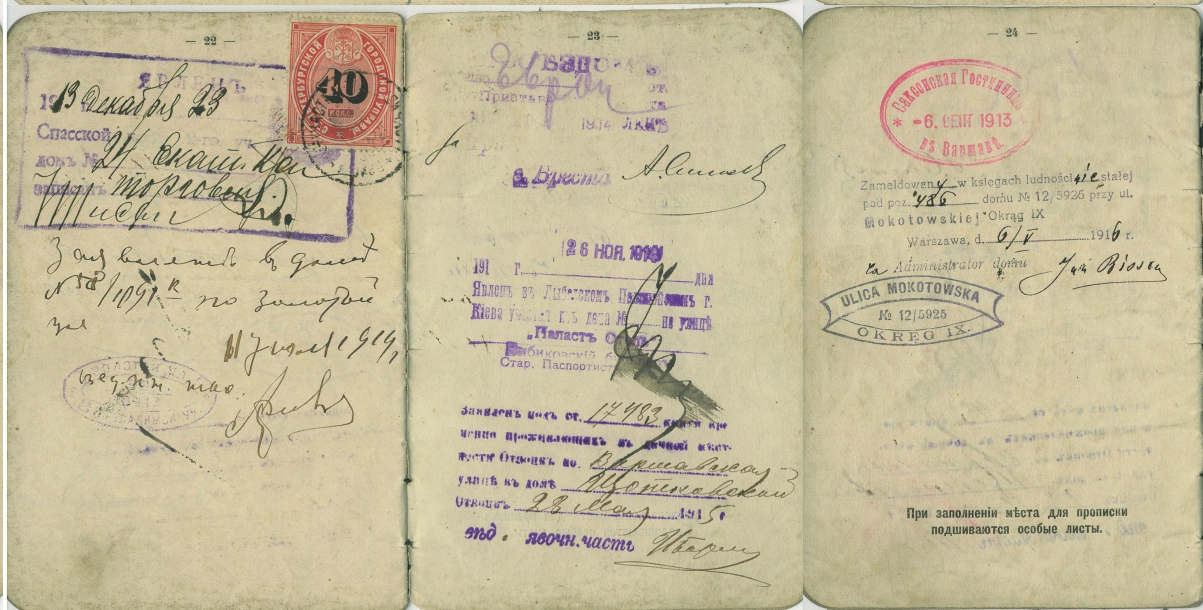

- Регистрация во времена Российской империи

- © Общественное достояние

Владимир Ленин ещё задолго до революции паспортную систему жёстко критиковал и требовал отменить, сравнивая её с крепостной зависимостью.

После прихода большевиков к власти в России паспортов и регистрации по месту жительства в стране сначала действительно не было. Однако уже в 1919 году в Москве и Петрограде ввели обязательные трудовые книжки. Эта мера была направлена на борьбу с «трудовым дезертирством» в военных условиях.

В 1922 году, в связи с окончанием активных боевых действий Гражданской войны, власти СССР ввели полную свободу передвижения по всей территории страны. Более того, год спустя был принят декрет ВЦИК и Совнаркома «Об удостоверении личности», запрещающий властям любых уровней требовать от граждан документы, ограничивающие их право на перемещение.

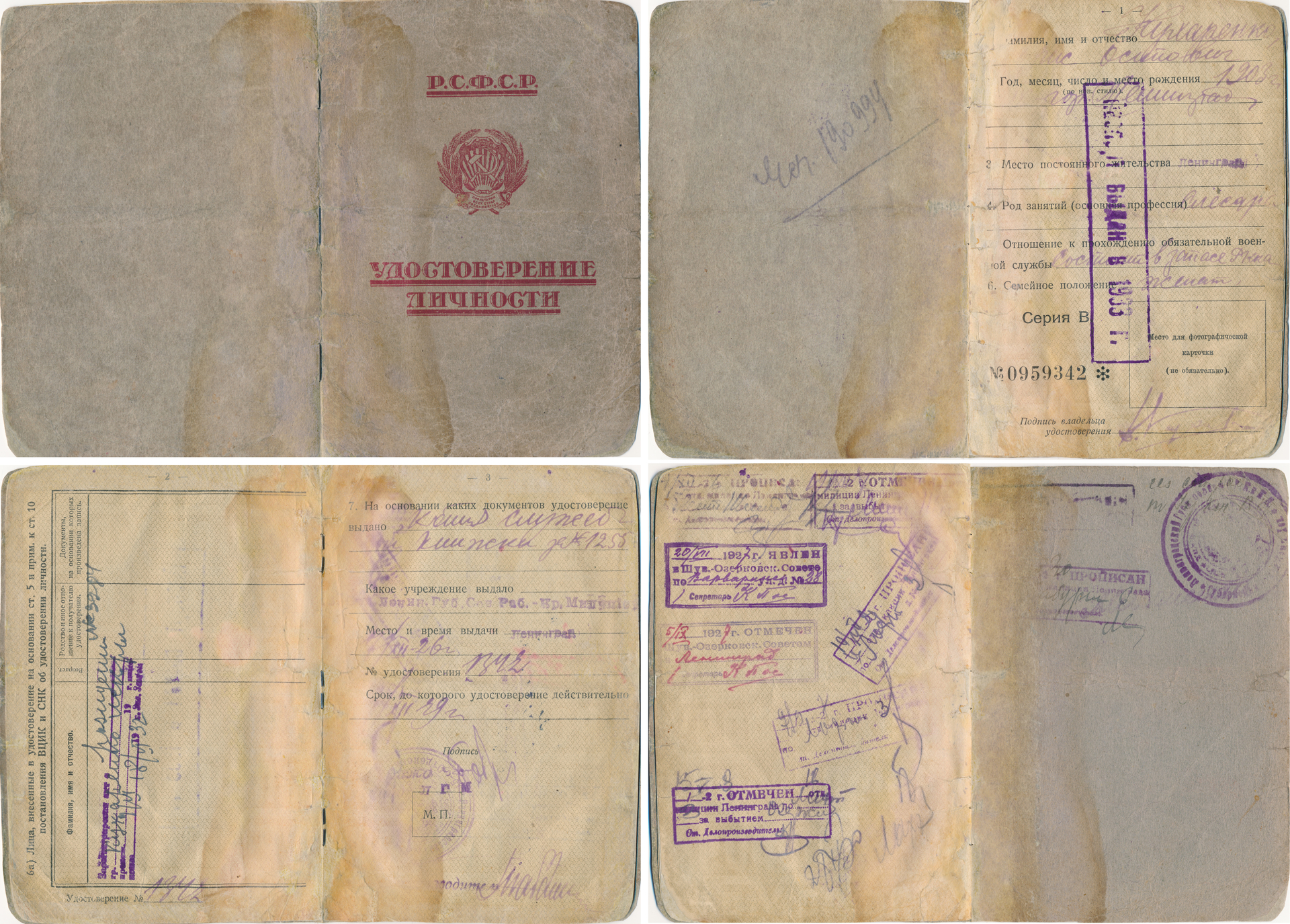

- Удостоверение личности РСФСР

- © Общественное достояние

Однако, по словам Виталия Захарова, в эпоху Новой экономической политики перед советской властью также встал вопрос контроля за налогоплательщиками. На этом фоне Совнарком РСФСР 28 апреля 1925 года принял декрет «О прописке граждан в городских поселениях». Данный нормативный акт был достаточно мягким. Хотя граждан, пребывающих в города более чем на три дня, обязали уведомлять о месте своего проживания домовладельцев или домоуправления для последующей регистрации в милиции: перечень документов, предъявляемых при этом, был очень широк. «Прописку» можно было проставить в удостоверении личности, актовой выписке о рождении, расчётной книжке, профсоюзном билете и других документах.

Проверить у обычного прохожего на улице регистрацию было практически невозможно. Тем не менее именно декрет 1925 года положил начало процессу создания института прописки и законодательно закрепил соответствующий термин в СССР.

Паспорт и прописка в СССР

Ещё в Малой советской энциклопедии за 1930 год наличие паспортов называли признаком «полицейского государства». Но всего через два года в СССР ввели внутренние паспорта и создали собственную паспортную систему. Паспортно-визовая служба вошла в структуру народного комиссариата внутренних дел. Уже к середине 1930-х годов институт прописки в Советском Союзе утратил признаки добровольности и обрёл разрешительный характер.

«Главная цель введения прописки в СССР — контроль за перемещением граждан», — подчеркнул Виталий Захаров.

- Фонтан на Пушкинской площади в Москве, 1950 год

- РИА Новости

- © Анатолий Гаранин

Поначалу колхозники паспорта не получили. Для переезда в город на работу или учёбу им необходимо было оформить специальные разрешительные документы в сельсовете и у председателя колхоза.

Для переезда из города в город гражданам СССР нужно было формальное основание: заключение брака, размен жилья или приглашение на работу. Труднее всего было получить прописку в Москве и Ленинграде. Одним из способов переезда в привлекательный для жизни город было трудоустройство на сложную и не престижную работу. Это ограничивало права людей, но позволяло поддерживать миграционную политику, в которой было заинтересовано государство.

«Прописка задерживала людей в тех республиках, в которых они родились. Институт прописки регулировал миграции в интересах государства, поддерживал стабильность среды проживания и, в известной мере, позитивно сказывался на культуре поведения», — отметил в разговоре с RT заведующий кафедрой истории государства и права МГУ им. М.В. Ломоносова доктор юридических наук Владимир Томсинов.

По его словам, прописка также защищала права человека на пользование жилищем.

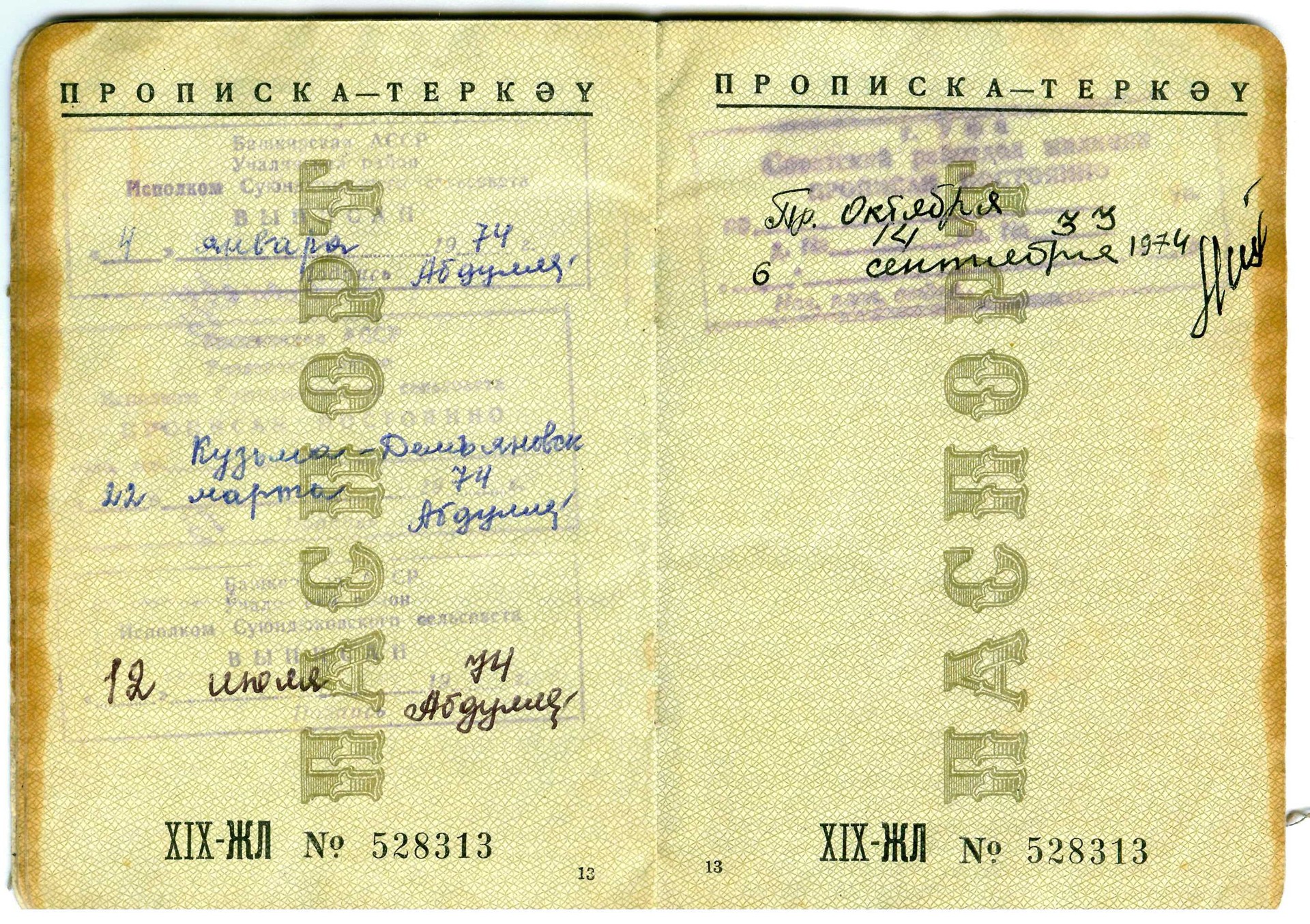

- Паспорт СССР

- © Общественное достояние

«Человек, живший в СССР, не мог лишиться права пользования жилым помещением без решения суда. Право пользования не было, конечно, идентично праву собственности, но в некоторых аспектах оно приближалось к нему. Чтобы лишить прописанного человека права пользования жильём, нужны были веские юридические основания», — подчеркнул Томсинов.

Несмотря на ограничения, доля городского населения в СССР постепенно росла. В 1974 году паспортизация распространилась на всех граждан страны.

Любой человек, выезжающий на срок более полутора месяцев, обязан был выписаться с предыдущего места жительства и прописаться на новом. Исключение делалось для тех, кто ехал в отпуск, на каникулы, в командировку или на лечение. Если власти по каким-то причинам отказывали в прописке, гражданин должен был покинуть населённый пункт в недельный срок.

В Уголовном кодексе РСФСР существовала статья 198 — «Нарушение паспортной системы». За проживание без паспорта и прописки люди, предварительно дважды привлечённые за это к административной ответственности, наказывались лишением свободы на срок до одного года, исправительными работами либо штрафом.

- РИА Новости

- © Анатолий Гаранин

«Для власти прописка была удобным механизмом. Она позволяла контролировать миграционные потоки, направлять рабочие руки туда, где они нужны, повышать уровень комфорта проживания в крупных городах. Но, в принципе, это нарушало право на свободу передвижения», — отметила в беседе с RT заведующая кафедрой Новой и Новейшей истории МаГУ, доктор исторических наук Марина Потёмкина.

В последние годы существования СССР институт прописки попал под общественную критику. В 1990-м Комитет конституционного надзора СССР признал, что положения о прописке ограничивают право граждан на свободу передвижения и свободу выбора места жительства. Впоследствии прописку официально признали неконституционной. С 1 января 1992 года ограничительные нормы должны были перестать работать, но к этому времени Советский Союз уже прекратил своё существование.

В Российской Федерации прописка была отменена в 1993 году. Вместо неё сейчас существует институт регистрации по месту проживания и пребывания.

«Ряд ограничений сняли, но гражданин, если он живёт в России, по закону всё равно обязан быть где-то зарегистрирован. Поэтому многие граждане не видят принципиальной разницы и до сих продолжают называть регистрацию пропиской», — подытожил Виталий Захаров.

- «Важнейшее государственное дело»: как советская власть спасала беспризорных детей в годы Великой Отечественной войны

- «Огромная победа социологии»: какую роль в истории России сыграла первая Всеобщая перепись населения

- «Эта история — целый детектив»: доктор юридических наук Владимир Томсинов — о первой советской Конституции 1924 года